Sommaire de la page

Santé des femmes : au coeur d'une recherche

Eléments d’introduction

La recherche dite ‘participative’ repose sur une démarche inclusive ouvrant à la production de connaissances avec la société. Également connue comme la science participative, la recherche participative (RP) a pour objectif de favoriser le dialogue entre différentes communautés de savoir afin de promouvoir la participation et l’engagement citoyen. Selon les recherches menées et leurs objectifs, les pratiques et les formes de collaborations diffèrent mais l’expérience citoyenne, la réciprocité et l’horizontalité demeurent l’essence même de la démarche. L’implication de la société aux étapes d’élaboration d’une recherche scientifique peut être partielle ou complète.

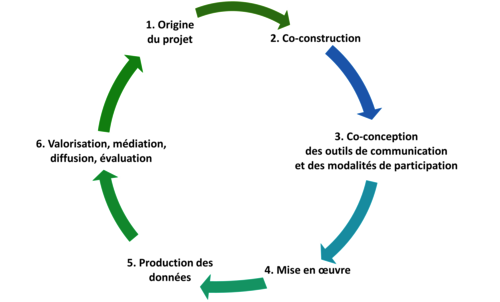

Les étapes

- L’origine du projet (problématique, question de recherche),

- La co-construction (mobilisation des partenaires, co-construction du protocole, recherche de financement) ;

- La co-conception des outils (ressources pédagogiques, guides et communication) et des modalités de participation (enquêtes, site web, etc.),

- La mise en œuvre et les besoins récurrents (formations, appui aux participants, communication, organisation d’évènements, évolution des outils, accompagnement des partenaires dans le développement du programme);

- La production des données (gestion des bases de données, valorisation intermédiaire des données auprès des partenaires volontaires),

- La valorisation, médiation, diffusion et évaluation (publication scientifiques, retours aux participant·es, évaluation du projet)

Démocratisation, intermédiation et transformations

La recherche participative (RP) œuvre à démocratiser la science dans la mesure où elle inclut pleinement les citoyen·nes dans les processus de recherche, diversifie les modèles de connaissances et invite, plus largement, à faire de la recherche autrement. Par conséquent, l’appropriation d’un projet de recherche par les citoyen·nes doit être réelle puisque cette démarche constitue le socle de la science participative. Une personne dénommée ‘tiers-veilleuse’, préalablement formée à l’intermédiation, veille au bon déroulement des différentes étapes du projet ainsi qu’à faire respecter l’égalité dans la mise en dialogue des savoirs et la coproduction des connaissances scientifiques. La RP privilégie donc le partage d’expérience des citoyen·nes, des savoirs invisibles, qui après une mise en lien et en dialogue deviennent des savoirs communs. La science participative contribue de manière active à transformer durablement la société, cette ouverture de la science à la pluralité des savoirs existants permet de redistribuer les rapports de pouvoir : travailler ‘avec’ les personnes concernées plutôt que de les assujettir comme ‘objets de recherche’.